Ces révolutions que

nous n'avons pas vu venir

De retour à Bény, en ce bel hiver de givre, je relis cette carte postale que mon père garde, avec celles des étés

précédents, sur le buffet de la cuisine. "Sous le ciel encore chaud de la Tunisie, nous pensons bien à toi. Ici, on ne se croirait pas à la veille de la

Toussaint. À bientôt. On t'embrasse". Des mots tout simples, écrits comme toujours à la hâte, au moment de reprendre

l'avion.

C'était à peine trois mois plus tôt. Du Cap Bon où nous faisions halte, nous avions effectué de cahotants trajets à travers le pays. Le Temple des eaux

au pied du djebel Zaghouan. Le site romain de Dougga, pur poème de pierre, de vent et d'oliviers, où Abdallah, notre guide, nous avait imposé une visite pour le moins exhaustive. Les villages

poussiéreux où la population s'ennuie sous les palmiers flétris. Les charrettes, les bourricots, les antiques mobylettes. La pauvreté, la dignité et, pensions-nous, la résignation.

La résignation? Eh oui, même lorsqu'on est le témoin d'un régime sans ambiguïtés, il n'est pas toujours si simple de pressentir l'histoire

en marche. Avec le recul, pourtant, il y avait eu des scènes éloquentes. Ces barrages de police un peu partout, justifiés alors par un enlèvement d'enfant. Ce jeune diplômé quêtant quelques

dinars dans les majestueuses ruines de Thuburbo Majus et qui se cachait pour aborder les "nantis" que nous étions à ses yeux. Un

feu couvait en lui, c'est sûr. Il n'aurait peut-être pas fallu grand-chose pour qu'il parle. Mais nous étions pressés, comme souvent.

Et, disons-le aussi, la méfiance nous gagnait. Un soir, du côté de la cité viticole de Grombalia, un 4X4 aux vitres fumées avait rattrapé

notre "Symbol" de location. Une impression se

confirmait: nous étions suivis. Sans doute vaut-il mieux ne pas écrire "journaliste" à la rubrique "profession" sur les fiches de douanes à l'arrivée lorsque, quelques mois plus tôt, on a utilisé le mot "dictature" pour rendre compte de la dernière parodie de

réélection présidentielle au palais de Carthage.

Les touristes européens flânaient dans les souks. Les cornes de gazelles étaient sucrées, le vin gris de Mornag montait à la tête, octobre

avait de superbes rousseurs de désert et la tiédeur des plages invitait à fermer à demi les yeux. Que voulez-vous, c'est comme ça: exportées sur place, les plus solides notions de droits de

l'homme se dissolvent parfois dans le bleu de la mer...

Pour notre part, nous aurions dû prêter davantage attention aux ardents regards noirs de toute une jeunesse rivés aux téléphones portables.

La "génération Ben Ali dégage!" préparait, dans la

retenue, le grand soir arabe. Le fantoche président de fer était encore omniprésent. Piètre sosie d'un acteur de série B aux cheveux teints, posant, la main sur le cœur à chaque coin de rue, dans chaque lieu public, à côté des pubs pour les biscuits "Tigato" et pour les firmes corrompues se partageant le gâteau.

Et voilà. Maintenant nous sommes au début 2011. Dans l'odeur du jasmin et de la poudre, dans le bruit des youyous et des balles, la Tunisie

a fait sa "Révolution Facebook". Bonheur de

découvrir ces incroyables images à la télévision qui en rappellent d'autres. À Berlin non plus, nous n'avions rien vu venir en novembre

1989. Pas plus qu'à Bucarest le mois suivant. Pas plus qu'au Caire ces dernières semaines...

Nous parlons de tout cela, ce soir, dans cette ferme de Bresse où, depuis plus de trois ans, mon père veille seul avec son chien et ses

cartes postales. Celle-ci, un peu plus ancienne, a été postée de Louxor: "Le printemps égyptien est doux. De part et d'autre du Nil, des merveilles nous attendent. À bientôt. On t'embrasse". Tout à l'heure, il nous rappellera comment lui aussi a retrouvé un jour la liberté. C'était en janvier

1945. L'armée russe avançait. Les portes du stalag de Silésie où il venait de passer plus de cinq ans s'ouvraient. Il allait encore mettre plus de quatre mois pour traverser, à pied et la faim au

ventre, un no man's land de charniers, de ruines et de spectres hagards.

Mais ceci est une autre histoire, direz-vous. Bien sûr. N'empêche, la Liberté, d'où qu'elle vienne, d'où qu'elle revienne, est la même. Au

Nord ou à l'Est hier. Au Sud aujourd'hui. Dans nos sursauts collectifs. Dans nos émois partagés. Par l'étroite fenêtre aussi, parfois, de nos petites perceptions occidentales.

D.P.

(Cette chronique a été publiée

dans l'hebdomadaire "Voix de l'Ain",

n° 3433, semaine du 11 au 18 février 2011).

La carte de la gloire,

le territoire de l'oubli

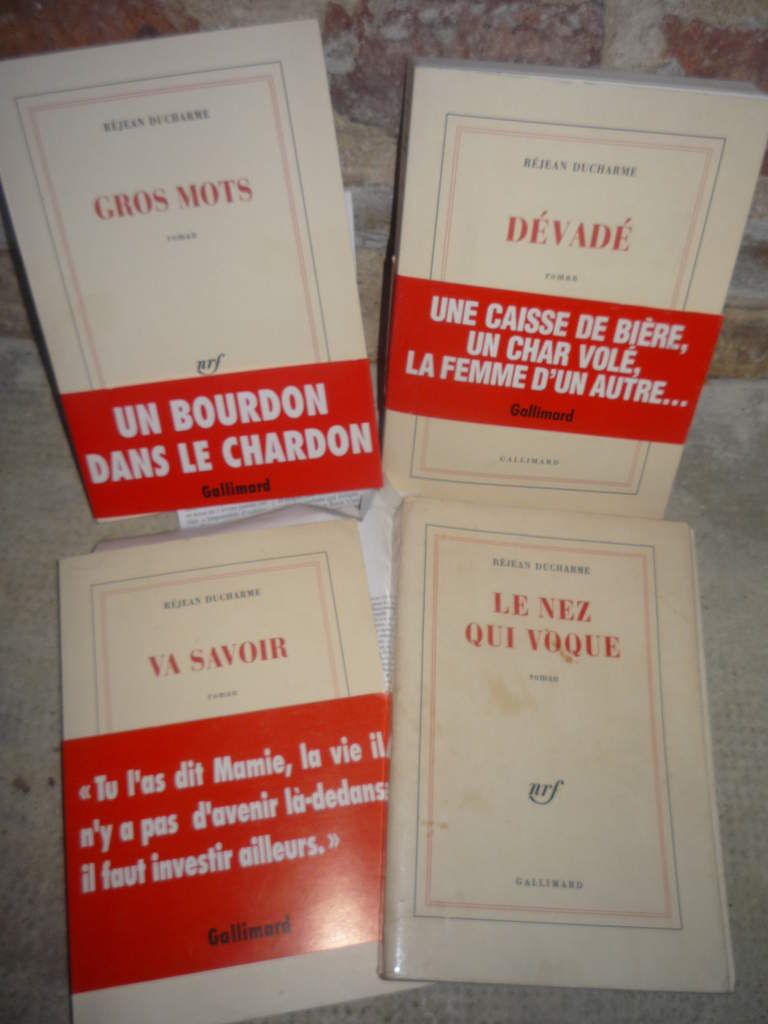

Le triomphe de Michel Houellebecq nous réjouit. Nous fûmes suffisamment déçus par ses échecs au Goncourt en 1998,

avec Les Particules élémentaires, et en 2005, avec La Possibilité d'une île, pour ne pas nous féliciter de sa victoire, lundi dernier, à la troisième "tentative". Et cela

d'autant plus que La Carte et le territoire (Flammarion) est un roman, à la fois désenchanté et jubilatoire, qui s'inscrit à merveille dans l'air du temps de ce mois de novembre 2010 où,

sous la résignation apparente, se profile une très énergique "extension du domaine de la lutte".

Le lendemain du prix, nous écoutions l'"heureux" lauréat, sur France Inter, exhorter les auditeurs à ne jamais baisser les bras. "Ne

vous laissez pas emmerder, soyez libres!", clamait-il. Magnifique, Michel! comme dirait Drucker qui ne va sans doute pas tarder à programmer un"Vivement dimanche"

houellebecquien. Il faut dire que ce matin-là, le malicieux écrivain à la paupière lasse comme ses anoraks réussissait une sacrée performance. Il volait carrément la vedette au général de Gaulle

dont on célébrait pourtant, un peu partout ailleurs, le quarantième anniversaire de la disparition. Et lorsque l'invité déclara un brin péremptoire: "On n'a pas de devoirs envers son pays, on

est des individus, c'est tout!", on a bien cru entendre, en bruit de fond radiophonique, le héros de Colombey se retourner dans sa tombe, pour autant que sa gigantesque stature posthume le

lui en laissait le loisir.

Tant pis pour "l'homme du 18 juin", c'est celui du 8 novembre qui était ici à l'honneur! La gloire est ainsi faite. L'enthousiasme du moment peut

balayer d'un insolent revers de manche de parka fripée la majestuosité d'un uniforme. Voilà bien à quoi nous songions en écoutant ce drôle de fan de Jean-Pierre Pernaud et de Julien Lepers nous

rappeler que "la France est un hôtel, pas plus".

Injustice? Affaire de circonstances, c'est tout, évitons les grands mots. D'ailleurs, s'il y en a un qui est déjà rompu aux fatals

soubresauts de la renommée, c'est à l'évidence Michel Houellebecq lui-même. "C'est curieux comme les choses changent..." fait-il dire au père de son double, à la page 217 de son opus

désormais ceint de la prestigieuse bande rouge. Oui, les choses changent vite et bien malin qui pourrait évaluer la durée du rayonnement de celui qui, il n'y a pas si longtemps encore, était

conspué à l'unanimité, ou presque.

Comment pouvait-on, dans un contexte analogue, ne pas penser, au moment de l'attribution du prix, à un lauréat précédent qui vient de disparaître

dans une assez scandaleuse indifférence? Lorsqu'il fut sacré, en 1968, pour Les Fruits de l'hiver, lui aussi capta tous les regards. Lui aussi éclipsa momentanément de Gaulle, avant

que la chienlit ne déferle. Lui aussi fit des déclarations brutes de décoffrage. Lui aussi pesta contre les travers de la société du moment. Lui aussi réhabilita l'âme des provinces et des

bourgades. Lui aussi fut traité de populiste. Lui aussi aimait les chiens. Lui aussi lorgnait vers l'Irlande. Lui? Il s'appelait Bernard Clavel et il a signé plus de quatre-vingts ouvrages

dévorés, loin des chapelles, sinon celles du Jura aux toits de pierre et de bois, par des millions de gens.

Comprenons-nous bien: il ne s'agit pas de comparer les mérites respectifs du "dépressif" du Gâtinais et du bûcheron franc-comtois. Leurs oeuvres, pas plus

que leurs démarches, leurs postures et leurs convictions - quoi que... - n'offrent de vraies similitudes. Qu'on nous permette simplement d'y mieux mesurer, parfois jusqu'au

vertige, l'indécent grand écart auquel sont soumises, au fil des ans, ces notions floues que sont, en art, le goût et la reconnaissance, l'emballement et la postérité, le lâchage et la

fidélité.

Allez, terminons par une hypothèse. Et si, un de ces quatre, Michel Houellebecq rédigeait un vibrant éloge de Bernard Clavel? Dans La Carte et le

territoire, il rend bien un hommage aussi inattendu sous sa plume que mérité pour l'intéressé, à un autre laissé-pour-compte de l'ingrat monde des Lettres: Jean-Louis Curtis (1917-1995).

Curtis avait lui aussi obtenu le Goncourt. C'était en 1947 pour Les Forêts de la nuit. Ces forêts où il rôde aujourd'hui, si loin des splendeurs de chez Drouant, avec Clavel et tant

d'autres, avant que l'histoire littéraire ne rende son jugement dernier. Au minimum dans un siècle ou deux, "particules élémentaires" comprises. D.P.

(Cette chronique a été publiée,

dans une version légèrement modifiée,

dans l'hebdomadaire "Voix du Jura",

n° 3452, semaine du 20 au 26 janvier 2011).

Ferrat, Chabrol:

l'émotion consolatrice

Drôles d'hommages,

quand on y pense. Il y a quelques mois, la France, larme printanière à l'oeil et lyrisme aragonien aux lèvres, n'en finissait plus de saluer Jean Ferrat. La télévision nationale, on s'en

souvient, n'hésita pas à retransmettre en direct les obsèques de l'"échappé" ardéchois, un peu à la façon d'une étape de la "Grande boucle" dans un col cévenol. Et les

foules bigarrées ne cessent, depuis, de se bousculer dans l'étroit cimetière basaltique, lors d'un fervent ballet qui ne manquerait pas d'agacer le discret compagnon des petites routes et

des pensées rebelles.

C'était en mars dernier, entre les deux tours d'une élection que les "bonnes gens" boudèrent en une obstination inversement

proportionnelle à celle qu'ils insufflèrent dans leur "au revoir" au chantre de La Montagne. Et voici donc qu'un semestre plus tard disparaît Claude Chabrol, sous un concert de louanges

et face une émotion, certes pas tout à fait de la dimension de la précédente, mais néanmoins étonnante par son impact à la fois médiatique et intimiste.

Holà, que se passe-t-il donc pour qu'un pays peu réputé pour aimer ses artistes - c'est un euphémisme - manifeste ainsi, coup sur coup, sa sympathie et

son chagrin? Un tel engouement se justifie évidemment, au-delà de la force des couplets ou des films des deux créateurs, par la somme d'admiration et de proximité qu'ils inspiraient, chacun de

son côté. Le premier par son insolente tendresse et ses engagements jamais feints. Le second par son observation espiègle et grinçante de la société. Mais sans doute faut-il voir également, dans

ces effets conjugués de complicité populaire, des éléments d'ordre plus circonstantiels. L'interprète de Ma Môme et le cinéaste du Boucher, dans des registres répétons-le fort

différents, n'en incarnaient pas moins l'un et l'autre, y compris sans doute jusque dans les propres limites de certaines de leurs oeuvres, une honnêteté, un goût du travail bien fait, un

attachement à la mémoire et un indéfectible respect des individus. Autant de valeurs, faut-il le rappeler, qui font particulièrement défaut en une époque de cynisme roi, de politique

dévoyée, de chasse aux minorités ethniques, de charters vrombissant d'indécence sur le tarmac glissant des campagnes électorales...

Impossible de réécouter une chanson de Ferrat ou de se "repasser" un film de Chabrol sans s'imprégner des bénéfiques célébrations de la patience, de la

malice, de la tolérance et de la liberté. Et puis, avons-le, nous ressentions une vraie consolation à les voir l'un et l'autre, moustache frémissante ou pipe en bouche, parler soupes

d'autrefois, vins de terroir et pourfendre en se marrant "les cons qui n'arrêtent pas de voler et les autres de les regarder", cela en une époque où la fumée conviviale, le verre entre

amis et l'humour décapant tombent sous le coup de la loi, alors que la "bêtise d'Etat" entache le pays du droit de Roms.

Entre "ombre faite humaine" et "oeil de Vichy", entre "amour cerise" et adultères provinciales, Jean Ferrat et

Claude Chabrol étaient tous deux, à leur manière, d'Antraigues à Sardent, d'éloquents refrains en travellings suggestifs, inscrits à l'inventaire de nos monuments historiques familiers.

Continuons à nous précipiter pour la visite en groupes de leurs battements de coeur, de leurs ricanements, de leurs univers, de leur exemplarité. Alléluia et Moteur! D.P.

La rentrée littéraire,

quelle vacherie!

Elle est retrouvée. Quoi? La rentrée littéraire qui n'a, avouons-le, pas grand'chose à voir avec l'éternité rimbaldienne. Les libraires transpirent. Les attachées de presse

s'enfièvrent. Les chroniqueurs frottent leurs lunettes et affûtent leur sens critique. Un peu partout on compte, on compare, on spécule. Au juste, 701 romans, dont 497 français, ça fait combien

de plus, de moins ou de pile poil pareil que l'année dernière qui, elle-même, etc. Drôle de phénomène bien de chez nous que cette espèce de foire d'automne où l'on remplace les bestiaux par des

bouquins et les viriles clameurs des enchères par des maquignonnages autour des prix. Palpez un peu cette Nothomb, vous m'en direz des nouvelles. Et le dernier fleuron de la race Houellebecq,

visez-moi cette encolure.

S'il y en a une qui ne risque pas de s'offusquer de la métaphore bovine, c'est bien Claudie Gallay. La petite femme aux yeux bleu pervenche, propulsée

directement de ses terreuses origines nord-iséroises aux "déferlantes" du succès, a écrit son nouvel opus, L'Amour est une île, (Actes Sud), dans sa bergerie du Charolais. Avec des

broutards crème meuglant sous sa fenêtre. Avec un ciel pluvieux comme vache qui pisse. La-bas, du côté de La Clayette et de Semur, il y a les prés sans Saint-Germain. Et les éleveurs, qui tordent

leurs casquettes à l'heure d'écorner leurs troupeaux, se fichent de l'embouche romanesque comme de la première litière de leur stabulation.

Ils ne dévoreront ni Despentes, ni Forest, ni Volodine. Ni Linda Lê, ni Adam, ni

Claudel. Et encore moins Breat Easton Ellis et J.M. Cootzee. Pas le temps. Propos un brin savants. Bref, un monde qui n'est pas le leur. Claudie, ce n'est pas pareil. Elle est presque d'ici. Elle

cause comme l'ultime épicière du coin qui fait dépôt de pain et de journaux. Pas mince, le compliment.

Cette fois-ci, c'est vrai, elle s'est embarquée du côté du festival d'Avignon

l'année de la grève des intermittents. Evidemment, on s'en fiche un peu sur les rives de la Grosne, de la Guye ou du Grison. Mais sûr, la prochaine fois, elle parlera des gens du cru. A

commencer, peut-être, par les habitants de Saint-Ythaire. Saint-Ythaire, c'est entre Bonnay et Curtil-sous-Burnand. 122 âmes en colère contre le projet d'implantation de cinq éoliennes. Un super

sujet pour l'écrivain qu'on a même aperçue l'autre soir au "Vingt heures" de TF1.

Les révoltés de Saint-Ythaire? A moins que ce ne soient les Don Quichotte de Bény. Bény, c'est au coeur de la Bresse, de l'autre côté de la

Saône. Là, c'est contre la future Ligne à grande vitesse qu'on se mobilise à coups de calicots et de banderoles accrochés aux barrières des fermes et des villas avec, parfois, des slogans en

patois: "LGV, to ka t'nallo!" ("LGV, tu n'as qu'à t'en aller"!).

Des hélices géantes bientôt essaimées dans le paysage si cher jadis aux abbés

de Cluny ou des trains fous écrasant prochainement l'AOC des célèbres volailles aux pattes bleues. Fichue alternative, quand on y pense. D'autant plus que, dans ce décor de pseudo-polar

rural, on ne discerne pas la moindre librairie à l'horizon. Alors, dites, où c'est qu'on va les trouver, à

Saint-Ythaire, à Bény ou ailleurs, les 701 titres annoncés? Houellebecq a raison: il convient de revoir de toute urgence "La carte et le territoire". Ah! quelle vacherie, par ici, la rentrée

littéraire. (Fin août 2010). D.P.

Quelques nouvelles de par ici

Je vais vous donner un peu

des nouvelles de par ici. C'est où par ici? C'est chez moi. Enfin, je veux dire pas loin. A la rigueur juste à côté. Le décor, vous le connaissez. Il y a un village avec son clocher

vaguement roman. Le presbytère transformé en gîte rural. L'épicerie où l'on vend des caramels pour les gosses et des asticots pour la pêche. Le calme règne jusqu'au milieu de l'après-midi. C'est

à ce moment-là que les tracteurs ramènent les voitures de foin dans les fermes. Les travaux agricoles, cette année, quelle galère: on est passé directement de l'hiver du mois de mai à la canicule

du solstice! Vers dix-huit heures, dix-huit heure trente, les gosses font des pirouettes à bécane et les ados, sur la placette, gloussent dans leurs téléphones portables sans jamais déclarer

forfait. Ensuite, le boulodrome de fortune prend doucement des allures de petit G20 provincial.

Imperturbable, l'employé municipal arrose les fleurs. Ou ce qu'il en reste. Le week-end dernier, des dadais en goguette ont piétiné les

terre-pleins. "Saloperie de désoeuvrés!" maugrée Jean en lisant l'entrefilet dans la chronique locale. Jean, c'est le facteur. Après sa tournée, il aime bien prendre un verre. Le

seul café qui n'a pas encore baissé rideau aligne trois tables sur le trottoir. Les autres troquets ont tous fermé. Trop de travaux pour se mettre aux normes. En sirotant son panaché, le

préposé s'attarde sur le journal du coin. Les décès, les mariages, les naissances, les accidents... Il lit aussi le billet, en haut à gauche de la page 2. Il y a même la photo du chroniqueur qui

tient un bouquin dans ses mains. En regardant de près, on découvre le titre et l'auteur. C'est Après beaucoup d'années de Philippe Jaccottet.

Jaccottet est un immense poète qui vit dans les parages. Mais personne ne le connaît vraiment. Jean s'en fiche. Lui, ce qu'il recherche dans son

canard, ce sont les infos pratiques. Ou les échos du conseil municipal. L'annonce des fêtes d'été. Les vide-greniers des alentours. Mais à la Une, il y a cette photo. Un ministre et sa femme

"dans la tourmente". Eric et Florence Woerth, ils s'appellent. Pierrot, le patron du café, qui vient faire un brin de causette à Jean, prononce ce nom à sa façon. Il dit

"Voerte" et ça sonne un peu comme un hommage aux absinthes verlainiennes d'autrefois. "Tous pareils, hein, y'en a pas un pour racheter l'autre!". Jean, le regard rivé aux

résultats du "Mondial" de foot et au classement général du Tour de France, ne répond rien. Ou alors il fait "hum hum" et bien malin qui pourrait comprendre si c'est une approbation

ou l'inverse.

Rien ne bouge, ou presque. Il y a juste un soupçon d'électricité dans l'air. La grêle est annoncée pour le soir mais, c'est bien connu, "à la météo, ils

se trompent tout le temps...". N'empêche, il faut hâter la fenaison. Demain à l'aube, les fourches hydrauliques des colossaux Renault ou John Deere payés à crédit planteront leurs dents dans

ces rouleaux herbeux qui, au mitan des parcelles de la PAC, ressemblent aux chignons lavande des aïeules de ce "pays". Ce "pays" qui pleure et qui rit, qui meurt et

qui vit. Ce "pays" qui attend les touristes. Ce "pays" en jachère où, dans les villas des lotissements en extension, Internet remplace désormais l'épicier qui faisait jadis sa

tournée en klaxonnant à travers des hameaux pleins de vieux taiseux et de chiens tout en gueule.

Voilà, ça se passe par ici un jour brûlant de juillet. Plus tard, peut-être, je vous donnerai des nouvelles de par là-bas. C'est où par là-bas? C'est du

côté de par ici. Si jamais, un de ces quatre, vous avez l'occasion, arrêtez vous quelques instants, on parlera un peu de Jaccottet. "Faites passer, disait la terre elle-même, ce

matin-là, de sa voix qui n'en est pas une. Mais quoi encore? Quelle consigne?" (Juillet 2010). D.P.

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_b70431_26169707-824870024350580-8239968288606.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_7b1ea1_thumbnail-dscn0612.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_b7c4d2_thumbnail-dscn0619.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_153029_26168492-824870071017242-4006874645149.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_a79b2a_26166659-824870227683893-4882932398456.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_56e4ae_thumbnail-dscn0617.jpg)

/image%2F1534890%2F20180104%2Fob_81061b_thumbnail-dscn0606.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_f002f7_truphemus-01-2008-012.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_e22def_image-026.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_723760_drome-ardeche-039-copie.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_151620_drome-ardeche-035.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_d05468_truphemus-01-2008-048.jpg)

/image%2F1534890%2F20170910%2Fob_cfb0ab_2012-mars-debut-090-copie.jpg)